在全球都把「AI」視為下一波經濟引擎、投資者爭住湧入、政府爭相搶地建數據中心的 2025 年,OpenAI站在風口不但被視為這場科技革命的引路人,更是把 ChatGPT 推上神壇的幕後推手。

外界一直以為這家公司賺到笑,但《華爾街日報》取得的一份內部文件卻揭開了另一個殘酷現實:這家公司正在進行一場史無前例的大型豪賭,而代價是幾近瘋狂的連年巨虧。OpenAI 的財務曲線不是一般新創公司會出現的燒錢模式,而是一條「先跌到地心,再火箭上太空」的極端 V 型線。文件顯示,OpenAI 直到 2030 年才有望真正獲利,而在這之前,它不但不會盈利,甚至會虧得比全球最賺錢的科技巨頭加埋仲多。

2025 年,OpenAI 預計營收 130 億美元,但支出高達 220 億美元,意味著今年至少會虧 90 億美元。換句話說,它每賺 1 蚊,需要同時燒多 1.69 蚊出去。

更誇張的是,這種燒錢速度會一路加速,去到 2028 年,OpenAI 預計全年營運虧損會爆到 740 億美元,這是一個震驚金融市場的數字,相當於香港整個創科產業十年投資額加埋都未必頂得住。

據《The Information》估算,到 2029 年,OpenAI 累計現金消耗將高達 1,150 億美元,而這個數字仲未計任何新產品帶來的額外支出。

OpenAI 為何要燒錢燒到咁誇?答案只有一個字:算力。

根據《華爾街日報》,OpenAI 已經與雲端與晶片巨頭簽下一份總額高達 1.4 兆美元的長期算力協議,為期八年。這是一個接近國家級規模的採購量,意味著未來八年 OpenAI 會是全球 GPU、資料中心、電力需求的最大買家。

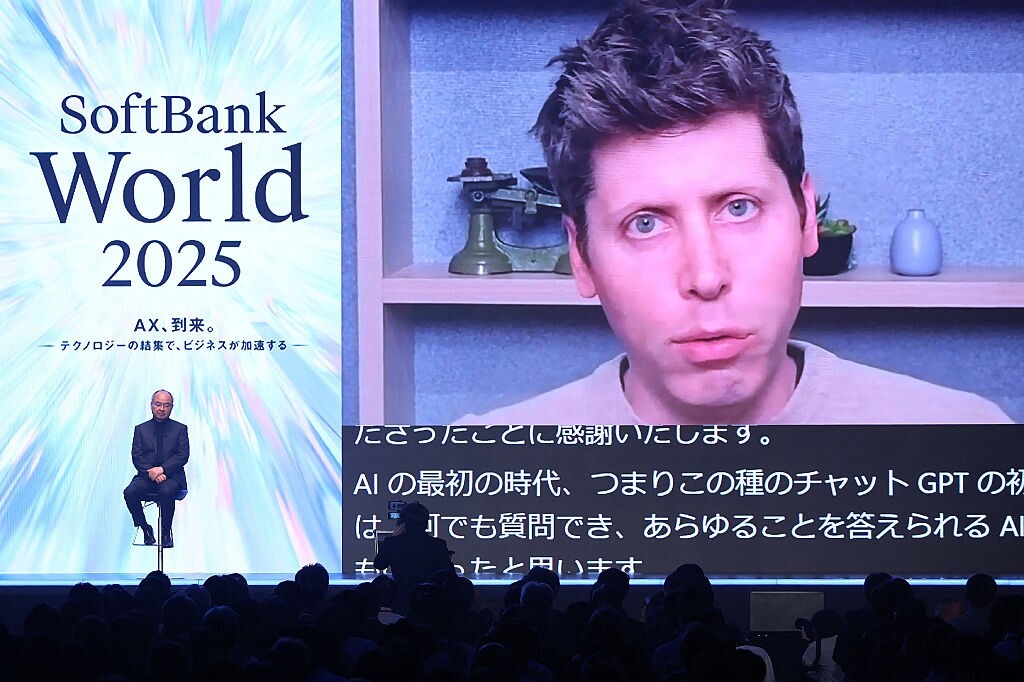

Sam Altman 的邏輯其實極之直接而霸道:如果 AI 會成為下一代的基礎設施,那就必須率先控制礦山、掌握資源、買斷算力,把對手全部鎖死在供應鏈門外。對 OpenAI 來講,「算力唔夠」風險大過「算力太多」。

於是,它選擇把未來押在一次性巨型囤貨上,務求搶先實現通用人工智能(AGI),並在最短時間內建立全球最大 AI 基礎設施。

這種「不計一切代價先佔領高地」的策略,亦令 OpenAI 與其主要競爭對手 Anthropic 走上兩條截然不同的道路。

Anthropic 強調穩健,重押企業客戶,避開高成本的影片與圖片生成模型,並預期在 2028 年達到收支平衡。而 OpenAI 就將 Sora 2 等超大模型推到市場,單日運行成本動輒燒掉數百萬美元;同時推出自家瀏覽器、進軍人形機械人、與 Jony Ive 開發 AI 裝置、計劃將電商與廣告整合進 ChatGPT,把業務版圖擴張到幾乎每一個大型科技公司的核心領域。

兩者的策略分別,就像一個是精打細算的會計師,另一個則是押上全部身家的革命家。